Carlo Palumbo

CIDI Torino, novembre 2017

Foto: Archivio Istituto Avogadro di Torino

Sommario

Per ragionare sulle fonti normative e sulle radici ideologiche dell’Alternanza scuola-lavoro

di Carlo Palumbo

- Tre anni di alternanza

- Come nasce l’idea dell’alternanza scuola-lavoro

- Apprendistato, alternanza scuola-lavoro e “sistema duale” tedesco

- Istruzione scolastica e Formazione professionale

- Dall’obbligo scolastico al diritto-dovere a istruzione e formazione

- Per il legislatore una scuola e un luogo di lavoro produrrebbero risultati “equivalenti”

- Dalle Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento alla “Buona scuola”

- L’esclusione dei giovani da un lavoro sano e dignitoso

- Manca una politica economica e sociale complessiva per rilanciare lo sviluppo del nostro Paese

- “L’Italia di domani? Sarà un Paese per badanti, infermieri e camerieri” (Gianni Balduzzi su Linkiesta 26 maggio 2017)

- Mobilità sociale e scuola di classe

- Stage, tirocini, alternanza: siamo sicuri che queste siano le vie per uscire dall’impasse?

Questo è un lavoro in fieri, che offro come spunto per una discussione e un confronto tra chi ha a cuore la nostra scuola. Ho cercato di verificare attentamente le fonti normative e i dati utilizzati; ringrazio anticipatamente chiunque vorrà farmi pervenire osservazioni su mancanze ed errori di quanto finora fatto. L’autore

Per ragionare sulle fonti normative e sulle radici ideologiche dell’Alternanza-scuola lavoro

Una risposta culturalmente confusa, sicuramente improvvisata e con poche risorse aggiuntive, a due problemi reali: l’esclusione dei giovani da un lavoro sano e dignitoso, la tradizione idealistica e prevalentemente trasmissiva ancora troppo diffusa nella scuola italiana. Ma anche un alibi per assolvere le classi dirigenti degli ultimi 25 anni dalla loro inadeguatezza e per caricare i giovani di sensi di colpa.

Di Carlo Palumbo, CIDI Torino

Definizione di Scuola

“1. Istituzione educativa che ha il compito di trasmettere alle giovani generazioni gli elementi fondamentali di una civiltà, di una cultura o di avviare al possesso di una data disciplina o alla pratica di una determinata professione; il complesso delle istituzioni scolastiche di un paese o di un’epoca predisposto all’insegnamento collettivo della gioventù”. (Sabatini – Coletti)

Definizione di Lavoro

“1. (…) attività umana volta a una produzione o a un servizio (…)

2. Occupazione specifica che prevede una retribuzione ed è fonte di sostentamento; esercizio di un mestiere o di una professione (…)”. (Sabatini – Coletti)

Definizione di Tirocinio (in uso anche -dal francese- Stage; inglese Internship)

“Addestramento compiuto da un principiante, per lo più sotto la guida di un esperto, necessario per imparare a esercitare un’attività, una professione, un’arte o una disciplina” “periodo in cui si effettua tale preparazione”. (Battaglia)

1. Tre anni di alternanza

Venerdì 13 ottobre 2017 gli studenti hanno manifestato in 70 città contro l’introduzione dell’Alternanza scuola-lavoro. Di fronte allo slogan “siamo studenti, non siamo operai”, il segretario generale della FIM-CISL, il sindacato dei metalmeccanici, Marco Bentivogli, ha tweettato: “Piccoli snob radical-chic monopolizzano i movimenti degli studenti contro il loro futuro”. Da parte sua, Massimo Gramellini, in un corsivo del 4 ottobre sul Corriere della Sera, commentando il fatto che agli studenti di un liceo scientifico di Ravenna, nell’ambito dei progetti di alternanza, fosse toccato servire ai tavoli di un McDonald’s: “Mi sfugge il nesso tra gli studi scientifici e la cottura di un hamburger”. Sullo stesso giornale Dario Di Vico ha ricordato in un suo intervento del 14 ottobre che “negli anni ’70 il metalmeccanico era una figura quasi mitologica”. Per De Vico “indossando la tuta si può essere tecnici del 4.0, addetti alle linee di montaggio oppure facchini della logistica (…) l’impressione è però che di questo mutamento i giovani sappiano poco o niente e la figura dell’operaio sia assimilata tout court al lavoro manuale o peggio allo «sfruttamento»”. Al giornalista risponde uno studente 18enne, Enrico Galletti: “Entrare nel mondo del lavoro e farlo da giovani, oggi, significa voler bene a se stessi. Resta però un diritto. Il diritto di sbattere la porta. La facoltà di rifiutarsi di lavare i pavimenti come esperienza formativa se il tuo sogno è quello di diventare medico. Il poter dire di «no» a qualsiasi forma di sfruttamento spacciata per formazione”.

Siamo arrivati al terzo anno di applicazione dell’alternanza scuola-lavoro nei trienni delle scuole superiori italiane, come previsto dalla Legge 107/2015: 200 ore nel triennio dei licei, che hanno un curricolo annuale di 990-1155 ore; 400 ore nel triennio degli istituti tecnici e professionali, con 1056 ore per ogni anno di corso. Considerando che ognuno degli anni di corso del triennio è frequentato da circa 500.000 studenti, nel corso dell’anno scolastico 2017-2018 saranno più o meno un milione e mezzo gli studenti coinvolti. Si tratta quindi di un’operazione che coinvolge numeri imponenti. Sarebbero necessarie risorse economiche, umane e organizzative consistenti. Invece le scuole devono operare con i finanziamenti sulla carta invariati, ma in realtà ridotti dalle successive leggi finanziarie degli ultimi quindici anni. Gli istituti tecnici e professionali vantavano già consistenti esperienze di rapporti col mondo esterno, in molti casi avviati a partire dagli anni ottanta, e avevano rapporti consolidati con aziende e istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio, oltre a strutture interne abituate ad organizzare attività di stage e/o tirocinio, permettendo alla maggioranza dei loro studenti di avvalersi dei nuovi percorsi. I licei, invece, hanno avuto molte più difficoltà a dotarsi dei contatti e delle responsabilità per attivare esperienze di alternanza, tanto che nel primo anno di applicazione solo un quinto del totale sarebbe stato coinvolto. Non deve perciò stupire che in molti casi si sia trattato di progetti improvvisati, deboli sul piano dei contenuti e delle attività, affidati ad aziende impreparate e/o poco interessate ad accogliere giovani in formazione. Le indagini su quanto già fatto, ad esempio il monitoraggio realizzato dall’Unione degli studenti su un campione di 15.000 studentesse e studenti, rivelano che la maggioranza degli intervistati, il 56%, ha dato un giudizio negativo sulle esperienze fatte, in particolare dichiarando di non essere stati messi in condizione di apprendere. Ma quasi la metà degli studenti ha potuto partecipare ad esperienze formative da cui sono usciti, secondo le loro dichiarazioni, arricchiti. C’è anche da riconoscere il grande sforzo fatto da istituti e insegnanti per progettare percorsi con una qualità accettabile, nonostante tutte le difficoltà affrontate.

Chi scrive è convinto che dietro l’alternanza scuola-lavoro vi sia una visione ideologica e un’argomentazione inadeguata ad affrontare la realtà. Questo non significa né demonizzare questo istituto, né giudicare sulla base di un’avversione di principio. In quaranta anni di insegnamento tra Istituti tecnici, professionali e Licei mi sono costantemente impegnato per tenere aperti i canali di collaborazione e di integrazione tra scuola e mondo esterno: quello del lavoro, della formazione professionale, della cultura e dell’Università. Ma tutto questo è avvenuto a partire dal riconoscimento delle proprie specifiche competenze e, soprattutto, dal reciproco rispetto che ogni sistema doveva all’altro. Lo scorso anno ho coordinato la progettazione e svolto la funzione di tutor interno in un progetto di alternanza della mia classe quarta in un Liceo artistico torinese. Il mio liceo ha collaborato con istituzioni culturali presenti sul territorio su un piano di parità. La progettazione è stata fatta prevalentemente dal Consiglio di classe in collaborazione con i tutor esterni. Il tema, i contenuti e le attività previsti erano coerenti con l’indirizzo della classe e col curriculum. Gli studenti avevano un ruolo attivo ed erano legati a obiettivi condivisi. Le aspettative della classe e il giudizio finale sul percorso fatto hanno coinciso positivamente. Ovviamente si tratta di un’esperienza e di risultati che per essere generalizzati avrebbero bisogno di una riflessione profonda sui caratteri e sulle finalità dell’alternanza, che come ogni istituto normativo, che si presenta come un contenitore da riempire, può essere orientato in direzioni molto differenti. Anche in sede di Commissione di Esami, in un Istituto professionale della stessa città, ho chiesto ai candidati, durante il colloquio, di raccontare le esperienze fatte e fornire un proprio giudizio. Le ragazze e i ragazzi hanno espresso le attese personali rispetto a quanto poi fatto, la disillusione e la noia in qualche caso, l’entusiasmo e la soddisfazione in altri.

2. Come nasce l’idea dell’alternanza scuola-lavoro

Contrariamente all’opinione corrente, non è stata la L.107/2015, la cosiddetta Buonascuola di Renzi, a introdurre l’alternanza scuola-lavoro. Per quanto riguarda il sistema scolastico, essa era già presente nella riorganizzazione dei cicli promossa dal ministro Moratti con la Legge 53/2003, ma era proposta su base volontaria e costituiva una delle modalità del percorso formativo. La Legge 107, che se ne occupa negli articoli 33-44, trasforma questo istituto da volontario in obbligatorio e fissa la durata complessiva per le diverse tipologie di scuole.

“Art. 33. Al fine di incrementare le opportunita’ di lavoro e le capacita’ di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell’anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell’offerta formativa”.

A parlare per la prima volta di “alternanza” è stata la Legge 196/1997, il cosiddetto Pacchetto Treu (Norme in materia di promozione dell’occupazione), approvata per iniziativa del governo Prodi, su proposta dell’allora ministro del Lavoro e della Previdenza sociale Tiziano Treu. La legge, già impostata nel 1995 all’epoca del governo Dini, intende superare quanto previsto dalla Legge 230/1962, che prevedeva il lavoro “a tempo indeterminato” come principale rapporto di lavoro. La nuova legge intende soprattutto introdurre e/o disciplinare alcune forme di lavoro temporaneo (lavoro interinale, job sharing, ecc.) e l’apprendistato. L’intento è di accentuare le forme di flessibilità lavorativa in modo da contrastare per questa strada la disoccupazione. La legge, tuttavia, si inserisce nel lungo processo di indebolimento delle capacità contrattuali del lavoratore che caratterizza l’ultimo trentennio di storia dei paesi più sviluppati. L’intento è quello di ridurre il costo del lavoro all’interno dei processi produttivi in genere, con l’obiettivo di incrementate le possibilità di occupazione regolamentata, anche se precaria, e ridurre quella irregolare “in nero”.

L’art. 16 si occupa di “apprendistato”: “1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato, i giovani di età non inferiore a sedici anni e non superiore a ventiquattro, (…) Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. L’apprendistato non può avere una durata superiore a quella stabilita per categorie professionali dai contratti collettivi nazionali di lavoro e comunque non inferiore a diciotto mesi e superiore a quattro anni. (…)”.

L’art. 18 tratta di “Tirocinii formativi e orientamento” e prevede di “realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e (…) agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859”.

Con Decreto Ministeriale 142/1998, vengono emanate le disposizioni relative ai tirocini formativi e di orientamento:

Regolamento recante norme di attuazione dei princìpi e dei criteri di cui all’articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento. Finalità.

1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 (3).

2. I rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati ai sensi del comma 1, non costituiscono rapporti di lavoro.

La legge in questione si occupa di mercato del lavoro, infatti colloca i momenti di alternanza tra studio e lavoro “nell’ambito dei processi formativi”, e quindi non dovrebbe riguardare l’Istruzione scolastica in quanto tale. Essa è rivolta a soggetti che abbiano assolto gli obblighi di istruzione come previsto dalla L. 1859/1962 (Governo Fanfani, ministro della Pubblica Istruzione Gui), che aveva introdotto la scuola media unica e soppresse le scuole di avviamento professionale, estendendo l’obbligo scolastico a otto anni (fino a 14 anni), come previsto dall’art. 34 della Costituzione italiana: “La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita (…)”.

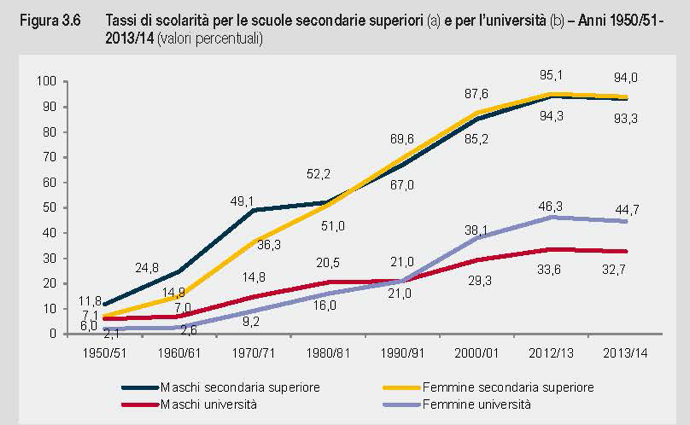

Si tratta di una legge che ha assunto nella storia dell’Italia unita un’importanza epocale: essa ha non solo esteso l’obbligo di istruzione fino ai 14 anni, ma ha chiarito senza ombra di dubbio che l’obbligo dovesse essere ottemperato all’interno del sistema scolastico. La legge ha scatenato per anni la reazione allarmata dei conservatori e dei reazionari nella scuola e nella società, coloro che paventavano la fine del “merito” e della “cultura nazionale” (il latino) travolti dall’accesso di tutti all’istruzione. Come dimostrano le statistiche nazionali, sono stati necessari trent’anni perché la società italiana assorbisse questa innovazione rivoluzionaria: solo all’inizio degli anni novanta del Novecento l’obbligo scolastico raggiungeva la totalità di coloro che vi erano obbligati e il diploma di scuola media diventava il titolo di studio più diffuso nella popolazione adulta, superando finalmente in percentuale la licenza elementare. Questo processo di acculturazione ha cambiato profondamente il nostro paese, ma le difficoltà e la lentezza con cui ha proceduto ci ricorda che gli interventi di legge sul sistema di istruzione hanno conseguenze che diventano visibili ed evidenti solo nei tempi lunghi dei processi sociali profondi, ovvero dei decenni. Mentre i governi e i parlamenti dell’ultimo ventennio della Repubblica continuano a fare e a disfare anno dopo anno ogni cosa che riguardi la scuola, secondo quanto ricorda anche Dante in Purgatorio VI:

“Atene e Lacedemona, che fenno l’antiche leggi e furon sì civili, fecero al viver bene un picciol cenno 141 verso di te, che fai tanto sottili provedimenti, ch’a mezzo novembre non giugne quel che tu d’ottobre fili. 144 Quante volte, del tempo che rimembre, legge, moneta, officio e costume hai tu mutato, e rinovate membre! 147 E se ben ti ricordi e vedi lume, vedrai te somigliante a quella inferma che non può trovar posa in su le piume, 150 ma con dar volta suo dolore scherma”.

3. Apprendistato, alternanza scuola-lavoro e “sistema duale” tedesco

Negli ultimi anni alcuni commentatori e personalità politiche hanno fatto riferimento al “sistema duale” tedesco, come modello e insieme di “buone pratiche” a cui ispirare la nostra legislazione e le nostre esperienze. Anche il dibattito recente sull’alternanza scuola-lavoro sembra voler richiamare lo stesso confronto, ma si tratta di un grossolano errore di prospettiva. Intanto in Germania non esiste un equivalente della nostra scuola media unica. Al termine delle scuole elementari, di durata variabile a seconda dei Länder, si viene orientati verso tre possibilità: Hauptschule-Berufschule, Realschule (simile alla nostra Istruzione tecnica), Gymnasium (l’unica che abilita all’accesso all’Università). Il primo percorso, quello della Hauptschule, dura cinque anni ed è centrato, oltre che sull’apprendimento teorico, sullo sviluppo di abilità pratiche; alla sua conclusione (quando lo studente ha circa 15 anni), inizia un secondo percorso di apprendistato (Lehre) della durata di tre anni, la cosiddetta Berufschule, che prevede 12 ore di frequenza in due giorni presso una scuola professionale, mentre i restanti giorni si è collocati in qualità di apprendisti presso aziende, imprese o officine, seguiti da tutor specializzati che operano in collaborazione con le scuole. I ragazzi in apprendistato ricevono una retribuzione, al primo anno tra 400 e 800 €, nell’ultimo tra 600 e 1150 €, secondo il settore e la qualifica, e acquisiscono titoli di “operaio specializzato”, “lavorante artigiano”, “assistente commerciale”. E’ questo il cosiddetto “sistema duale” tedesco. L’accesso al “secondo canale” avviene per iniziativa diretta del giovane, che può rivolgersi alla locale Camera dell’Artigianato e dell’Industria, dove può trovare l’azienda che lo interessa, ma che gestisce anche gli aspetti legati alle procedure burocratiche (ad esempio il controllo sulle certificazioni e sugli esami) e alla supervisione delle aziende, che devono essere fornite di apposite autorizzazioni. A livello nazionale sono autorizzate circa 344 tipologie lavorative che sono aggiornate secondo le richieste del mercato del lavoro. In questo modo vi è una reale corrispondenza tra gli interessi delle aziende circa le diverse tipologie professionali e quelli degli aspiranti apprendisti. In genere il periodo di apprendistato si conclude con l’assunzione da parte dell’azienda, che si trova ad avere così dei lavoratori già formati secondo le proprie necessità e progressivamente inseriti nel processo lavorativo. Vi sono dei vantaggi fiscali per le aziende, ma anche dei costi e degli obblighi organizzativi: esse devono dimostrare di possedere le strutture e le attrezzature necessarie per la formazione e destinare al compito di tutor personale abilitato specificatamente. Non tutte le aziende tedesche sono abilitate a ospitare apprendisti delle Berufschule, complessivamente sono solo il 20% del totale, in genere medio-grandi. Su questi temi rimando all’interessante intervento di Francesco Rocchi, L’alternanza scuola lavoro in Italia e il sistema duale in Germania, su www.leparoleelecose.it del 20 ottobre 2017.

Appaiono evidenti le differenze col sistema italiano e, in particolare, con l’istituto dell’Alternanza scuola-lavoro. Innanzitutto rispetto al sistema economico. Quello tedesco è caratterizzato da una massiccia presenza di aziende medio-grandi, che hanno un interesse diretto nella formazione di apprendisti, con una professionalità ben delineata da inserire nella propria organizzazione lavorativa; il sistema economico italiano è invece caratterizzato da una presenza di piccole e piccolissime aziende, poche di media dimensione, pochissime (appena 471 prima dell’ultima grande crisi) di grande dimensione. Questa realtà le rende poco e pochissimo adatte a ospitare apprendisti in formazione, perché quasi sempre mancano personale e organizzazione ad hoc. Nel nostro Paese, inoltre, nell’ultimo ventennio si è diffusa una svalorizzazione del lavoro come risorsa sociale e produttiva. Mentre in Germania il giovane in apprendistato riceve una retribuzione adeguata alla quantità di tempo impiegata in azienda, si ricorda che si tratta di un’attività part-time, in Italia è normale, da parte di datori di lavoro privati, ma anche pubblici, aspettarsi prestazioni lavorative mascherate da tirocinio formativo (o stage) senza un corrispettivo retributivo. L’introduzione dell’alternanza è stata giustificata in particolare per far conoscere allo studente del triennio di scuola superiore il mondo del lavoro in generale (etica del lavoro, lavoro collaborativo e gerarchie aziendali, organizzazione del lavoro aziendale, ecc.). Non vi è alcuna retribuzione e nessuna correlazione con una possibile assunzione futura. Le aziende stanno subendo la massiccia richiesta di ospitare studenti in alternanza fatta dal MIUR, dalle Direzioni generali e dalle singole scuole. In alcuni casi cominciano a essere sottoscritte convenzioni con grandi aziende nazionali. Ma non è ancora chiaro quale sia oggi l’interesse specifico del mondo economico per questo tipo di esperienza. Si può anche banalizzare e dire che le aziende siano alla ricerca di manodopera a costo zero, se si pensa che a regime ogni anno sono interessati circa un milione e mezzo di studenti, si tratta quindi di numeri significativi. Quante esperienze di tirocinio, in passato, sono state fatte su attività che avrebbero potuto essere coperte da personale retribuito? Non è poi così peregrina l’idea che l’alternanza, al pari delle altre esperienze analoghe, possa essere utilizzata per avere a disposizione una capacità lavorativa che non bisogna retribuire.

4. Istruzione scolastica e Formazione professionale

I settori più moderni del ceto dirigente italiano, che avevano contribuito ad introdurre la scuola media unica, erano convinti del valore dell’Istruzione scolastica nella formazione dell’uomo e del cittadino. Una consapevolezza nata con l’Illuminismo, per Helvétius (1715-1771) “la disuguaglianza di spirito che si riscontra tra gli uomini dipende unicamente dalla diversa educazione che essi ricevono e dalla ignota e differente concatenazione delle circostanze in cui si trovano collocati”, e confermata da tutta la discussione sviluppata attorno al secondo comma dell’art. 3 della Costituzione italiana: “(…) È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. Si pensi al discorso di Piero Calamandrei (1889-1956), agli studenti milanesi (1955).

Era allora convinzione diffusa che il principale strumento per rimuovere quegli ostacoli fosse l’Istruzione, in particolare quella pubblica, conferendole in questo modo una rilevanza, sostanziale, di tipo “costituzionale”. Le sue finalità sono già comprese nel dettato costituzionale: il pieno sviluppo della persona umana, la libertà e l’eguaglianza dei cittadini e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione del Paese si presentano come cerchi concentrici che la scuola come istituzione contribuisce a costruire con la sua azione, progressivamente, a partire dall’infanzia, procedendo gradualmente nell’adolescenza e fino alla prima giovinezza, operando con i propri tempi lunghi a modificare le strutture cognitive e comportamentali profonde dello studente, quelle strutture che, continuamente aggiornate nella vita del cittadino e del lavoratore adulto, permarranno tuttavia nel tempo.

Con lo sviluppo economico e sociale successivo agli anni della ricostruzione e del boom, dalla fine degli anni sessanta si assiste alla rapidissima crescita dell’Istruzione secondaria superiore, costituita non solo dai Licei e dagli Istituti Tecnici. Infatti, dal 1967, anche gli Istituti professionali entrano a pieno titolo nel sistema di Istruzione di competenza integrale del Ministero della Pubblica Istruzione. Diversi provvedimenti normativi tra il 1969 e il 1992 completano l’omologazione dell’Istruzione professionale agli altri due percorsi, introducendo i bienni postqualifica, l’esame di maturità, l’accesso all’Università, discipline comuni equivalenti col Progetto 92.

Negli stessi anni, per iniziativa soprattutto delle associazioni degli imprenditori, degli artigiani e delle professioni, di settori della società civile legati al mondo cattolico, di consistenti porzioni del maggior partito di governo, la Democrazia Cristiana, si sviluppava un’azione normativa e organizzativa a favore della formazione professionale e artigiana. Il loro intento era di dar vita ad un complesso ma agile sistema di formazione, articolato a livello regionale, in grado di costituire il necessario interfaccia tra il sistema di Istruzione, per sua natura più rigido e lento per i tempi lunghi della sua azione, e la domanda proveniente dal mondo del lavoro, più legata alle necessità del territorio e della congiuntura economica.

Il principale strumento normativo è la Legge 264/1949, che per la prima volta disciplina tutta la materia dell’addestramento professionale della popolazione adulta, sia di quella disoccupata, sia di quella occupata ma da riqualificare. A partire dal 1951 i corsi di addestramento professionale sono estesi anche ai giovani, mentre la Legge 25/1955 introduce ufficialmente l’istituto dell’apprendistato in cui l’addestramento pratico viene integrato con un “insegnamento complementare” volto a “conferire all’apprendista le nozioni teoriche indispensabili all’acquisizione della piena capacità professionale”. Si noti che la necessità di una preparazione teorica nasca all’interno dell’esperienza professionale del giovane.

La competenza su questi corsi spetta, per quanto riguarda le linee di indirizzo, al Ministero del Lavoro, mentre le norme legislative in materia di “istruzione artigiana e professionale”, questa la dizione del testo originale del 1947, sono assegnate dall’art. 117 della Costituzione alle Regioni, alle quali l’art. 118 delega le relative funzioni amministrative. La delega ovviamente entrerà concretamente in funzione solo dopo la legge di istituzione delle Regioni, col DPR 10/1972.

La Legge-quadro 845/1978 indica chiaramente la funzione della Formazione professionale regionale.

“1. Finalità della formazione professionale.

La Repubblica promuove la formazione e l’elevazione professionale in attuazione degli articoli 3, 4, 35 e 38 della Costituzione, al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta e di favorire la crescita della personalità dei lavoratori attraverso l’acquisizione di una cultura professionale. La formazione professionale, strumento della politica attiva del lavoro, si svolge nel quadro degli obiettivi della programmazione economica e tende a favorire l’occupazione, la produzione e l’evoluzione dell’organizzazione del lavoro in armonia con il progresso scientifico e tecnologico.

2. Oggetto della formazione professionale.

Le iniziative di formazione professionale costituiscono un servizio di interesse pubblico inteso ad assicurare un sistema di interventi formativi finalizzati alla diffusione delle conoscenze teoriche e pratiche necessarie per svolgere ruoli professionali e rivolti al primo inserimento, alla qualificazione, alla riqualificazione, alla specializzazione, all’aggiornamento ed al perfezionamento dei lavoratori, in un quadro di formazione permanente.

Le iniziative di formazione professionale sono rivolte a tutti i cittadini che hanno assolto l’obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti, e possono concernere ciascun settore produttivo, sia che si tratti di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, di prestazioni professionali o di lavoro associato. (…)

3. Poteri e funzioni delle regioni.

Le regioni esercitano, ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, la potestà legislativa in materia di orientamento e di formazione professionale (…)”. Di seguito sono indicati i principi ai quali esse dovranno attenersi, in particolare il primo comma precisa che occorre “rispettare la coerenza tra il sistema di formazione professionale, nelle sue articolazioni ai vari livelli, e il sistema scolastico generale quale risulta dalle leggi della Repubblica”.

La riforma del Titolo V, dal 2001, modifica parzialmente la questione, introducendo però una certa confusione sul piano lessicale:

Titolo V. Le Regioni, le Provincie, i Comuni. Art. 117. “Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: (…) n) norme generali sull’istruzione; (…) b Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; (…)”.

L’espressione usata nel nuovo testo, “istruzione e formazione professionale” unisce sul piano del lessico due istituti che, come abbiamo visto, nella produzione legislativa precedente, in particolare dopo il 1978, erano stati attentamente e consapevolmente tenuti separati. Potrebbe essere solo un aggiornamento del vecchio testo, forse un lapsus incolpevole, a meno che non si tratti di una scelta voluta, che avrebbe costituito per il mondo politico, nel centro-destra innanzitutto, ma poi anche nel centro-sinistra, l’alibi per una ridefinizione di tutta la questione, come vedremo fra poco.

Fino a tutti gli anni novanta del Novecento, il mondo politico e quello professionale avevano ben chiara la distinzione di funzione tra le due istituzioni: quello dell’Istruzione e quello della Formazione professionale, ciascuna con proprie finalità e sfere di azione. Distinzione che tuttavia non impedirà collaborazioni e integrazioni reciproche. Infatti, tra il 1986 e il 1992, i governi Craxi e De Mita, su proposta dei ministri della Pubblica Istruzione Falcucci e Galloni, utilizzando quanto previsto dal DPR 419/1974 agli artt. 2 e 3, daranno avvio ad una serie di progetti assistiti negli istituti tecnici e professionali, all’introduzione della terza area e di progetti di impresa formativa simulata, al Progetto 92, destinato a rinnovare profondamente i vecchi istituti professionali sul piano culturale, avvicinando i contenuti degli insegnamenti comuni a quanto previsto nelle altre tipologie di scuole superiori e introducendo corsi professionalizzanti affidati alla Formazione professionale regionale per un totale compreso tra 300 e 450 ore nel biennio postqualifica e stage in azienda per almeno 120 ore.

In quegli anni, la Formazione professionale, cresciuta nelle funzioni, nel personale, nelle strutture, poteva proporre un articolato ventaglio di proposte formative, in particolare rivolte a chi avesse completato l’obbligo scolastico, con i corsi di primo livello. A questi si aggiungevano quelli di secondo livello e, dal 1999, i percorsi di livello post-secondario di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore. Ai corsi originari di uno-due anni si aggiungevano quelli triennali e addirittura quadriennali, tanto da realizzare percorsi di fatto paralleli a quelli dell’Istruzione secondaria superiore. Nonostante l’attenzione del mondo politico, e in particolare dei partiti di governo, alle richieste della Formazione professionale, essa non era riuscita a reggere il confronto con il settore dell’Istruzione e a divenire quel secondo canale di un unico sistema di Istruzione e Formazione, che alcuni settori politici avrebbero desiderato. Anche il tentativo del ministro per la Funzione pubblica Bassanini di trasferire alle Regioni l’intera Istruzione professionale, da integrare con la Formazione professionale già di competenza regionale, si riduce, col Decreto Legislativo 112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, al trasferimento di poche decine di Istituti Professionali privi di corsi quinquennali. Il Decreto si occupa in maniera particolareggiata sia di Istruzione (Titolo IV Capo III artt. 135-138), sia di Formazione professionale (Titolo IV Capo IV artt. 140-147).

Alla fine del decennio, nonostante le notevoli risorse investite, gli iscritti alla Formazione professionale non superavano le 230-250.000 unità, saliti progressivamente negli anni successivi, grazie ai pesanti interventi normativi ed economici, soprattutto in alcune regioni governate dal centro-destra, a 316.599 nell’a.s. 2014-15. Si tratta di numeri importanti, ma assai lontani da quelli dell’Istruzione, che nello stesso anno aveva 8.885.802 iscritti.

5. Dall’obbligo scolastico al diritto-dovere a istruzione e formazione

Dopo circa trent’anni dalla legge di riforma del 1962, con il primo governo Prodi la scuola e l’ipotesi di una riforma complessiva tornano ad animare il dibattito politico per iniziativa del ministro Berlinguer. La riforma non andrà in porto, saranno tuttavia introdotti per legge l’autonomia scolastica e un nuovo obbligo scolastico a 15 anni, con la Legge 9/1999, proposta dal governo D’Alema; contemporaneamente viene anche sancito l’obbligo formativo a 18 anni. Da questo momento il tema della riforma diventa un elemento centrale dello scontro politico tra centro-sinistra e centro-destra, che si misurano con due diverse visioni del problema: a sinistra si punta ad estendere l’obbligo scolastico, i 16 anni sono infatti l’obiettivo, a destra a costruire un unico sistema dopo i 14 anni, comprendendo quello dell’Istruzione e quello della Formazione, che nelle loro intenzioni dovrebbe essere rafforzato nelle competenze e nelle risorse, per costituire un vero e proprio secondo canale di accesso al mercato del lavoro, in condizioni tendenzialmente paritarie rispetto all’Istruzione. In genere il modello di riferimento sarebbe quello tedesco, di cui abbiamo già detto.

Con la Legge 53/2003, Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, proposta dal governo Berlusconi e dalla ministra Moratti, si abroga la Legge 9/1999, che prevedeva l’obbligo a 15 anni, che viene riportato a 14, introducendo il principio del diritto-dovere (attenzione, non l’obbligo) a istruzione e formazione fino ai 18 anni. Da notare che nella stessa legge si trattano contemporaneamente i due settori, quello dell’Istruzione e quello della Formazione, che fino ad allora riguardavano due differenti ministeri. Sono autorizzati corsi di Formazione professionali triennali e quadriennali, questi ultimi danno accesso diretto all’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, oppure, previa frequenza di un apposito corso annuale, all’Esame di Stato e quindi all’Università. Il sistema prevede la possibilità di passare dal canale dell’Istruzione a quello della Formazione e viceversa. Nel frattempo vi era stata la riforma del Titolo V e dell’art. 117 della Costituzione, che come abbiamo visto ingenerava già qualche equivoco su questo rapporto. Sulla confusione tra obbligo e/o diritto-dovere a Istruzione e/o a Istruzione e Formazione, la situazione non cambierà neanche col successivo governo Prodi e col nuovo ministro della Pubblica Istruzione Fioroni. Nella Legge finanziaria 296/2006 viene reintrodotto un “obbligo” di dieci anni, che però può essere conseguito anche nel sistema della formazione professionale. Infatti, all’art. 1 comma 622 (poi col DM 139/2007 art. 1): “L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L’età per l’accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni”.

6. Per il legislatore una scuola e un luogo di lavoro produrrebbero risultati “equivalenti”

E’ in questo nuovo contesto politico, quello del ritorno di Berlusconi al governo e di affermazione anche culturale della visione delle destre sul tema del rapporto tra istruzione e lavoro, che viene riesumata la Legge 196/1997, ma questa volta all’interno di un provvedimento che riguarda a pieno titolo il sistema di Istruzione scolastica. La Legge 53/2003, all’art. 4, infatti, afferma:

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del percorso formativo progettata, attuata e valutata dall’istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, il Governo è delegato ad adottare (…) un apposito decreto legislativo (…) nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

svolgere l’intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l’alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema dell’istruzione e della formazione professionale ed assicurare, a domanda degli interessati e d’intesa con le regioni, la frequenza negli istituti d’istruzione e formazione professionale di corsi integrati che prevedano piani di studio progettati d’intesa fra i due sistemi, coerenti con il corso di studi e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi (…)”.

E’ all’interno di questo testo che, per la prima volta, si parla genericamente di “percorso formativo” e di “istituzione scolastica e formativa”, senza distinguere tra Istituzione scolastica e Istituzione formativa, tra percorso scolastico e percorso formativo (professionale). I due momenti diventano, almeno sul piano linguistico e argomentativo, equivalenti. E’ a questo punto che l’alternanza scuola-lavoro trova la sua giustificazione politico-ideologica. I due percorsi sono in questa visione sovrapponibili, perché non presentano più differenze circa le finalità e le modalità della propria azione e della propria funzione. A quaranta anni dalla riforma della scuola media unica, che aveva chiaramente distinto le due funzioni, attribuendo alla scuola quello dell’Istruzione, la cultura più conservatrice del nostro Paese trova la sua rivincita.

Lo stesso governo Berlusconi emana un Decreto legislativo, il 77/2005, che dovrebbe dare attuazione all’alternanza scuola-lavoro:

Art. 1. Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina l’alternanza scuola-lavoro come modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell’istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, salva restando la possibilità di espletamento del diritto-dovere con il contratto di apprendistato (…) possono presentare la richiesta di svolgere, con la predetta modalità e nei limiti delle risorse di cui all’articolo 9, comma 1, l’intera formazione dai 15 ai 18 anni o parte di essa, attraverso l’alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa. (…)

Art. 2. Finalità dell’alternanza

1. Nell’ambito del sistema dei licei e del sistema dell’istruzione e della formazione professionale, la modalità di apprendimento in alternanza, quale opzione formativa rispondente ai bisogni individuali di istruzione e formazione dei giovani, persegue le seguenti finalità:

attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica;

arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;

favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;

realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, nei processi formativi;

correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

Il Decreto è interessante e presenta una novità di non poco conto, perché integra quanto previsto dalla Legge 53, ovvero la possibilità di ottemperare al diritto-dovere all’istruzione e formazione nel percorso scolastico e in quello della formazione professionale, con le disposizioni della Legge Treu del 1997, che infatti aveva riformato l’istituto dell’Apprendistato, che ora diventa il terzo canale che un quindicenne può seguire per completare il diritto-dovere che ha sostituito l’obbligo scolastico.

Questo argomento avrebbe bisogno di un ragionamento articolato, soprattutto dopo l’approvazione della Legge 183/2014 (Cosiddetto Job Act), e del Decreto Legislativo 81/2015, che nel capo V, articoli da 41 a 47, regolamenta l’Apprendistato, prevedendo tre tipologie: apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; apprendistato professionalizzante; apprendistato di alta formazione e ricerca. In seguito, il 1° ottobre 2015, è stata sottoscritta l’Intesa in Conferenza Stato-Regioni per la definizione degli standard formativi della prima tipologia, recepita con Decreto Interministeriale 12 ottobre 2015. Dall’analisi emergerebbero i punti di intersezione tra le diverse tipologie e il percorso di Istruzione secondaria superiore dopo i 15 anni.

Tra le finalità dell’Alternanza viene poi affermata l’attuazione di modalità di “apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo”. Sembra a prima vista una semplice affermazione di senso comune, ma in verità si tratta di una mela avvelenata! L’Alternanza scuola-lavoro si basa su una convinzione non confermata dalla realtà. Che un ambiente scolastico e uno lavorativo producano di per sé risultati equivalenti in termini di apprendimento della persona. E’ qui che il pregiudizio reazionario si maschera da “buon senso”.

Nelle polemiche giornalistiche di questi giorni, seguite alle manifestazioni studentesche contro l’Alternanza, si sprecano i commenti sprezzanti. Vorrei evitare di entrare nel merito dei luoghi comuni diffusi dai media: “Il lavoro è educativo”, “bisogna imparare che cos’è la fatica”, “non bisogna disprezzare gli operai”, “nel lavoro si impara la disciplina”, “nel lavoro si impara il rispetto delle regole”, “la scuola insegna la teoria, il lavoro permette di applicare quello che si è imparato”, “nel lavoro ci si sporca le mani e si impara cos’è la vita”. Ce ne offre una raccolta Alessandro Maggioni (presidente nazionale di Federabitazione-Confcooperative), che scrive “I Millenials viziatelli mi hanno francamente rotto le palle” (www.Glistatigenerali 18/10/2017) (…) “mi sono imbattuto, a Milano, nella manifestazione studentesca. Poi ho visto le immagini dei cartelli sventolati da questa vivida gioventù e ho provato tristezza”. A intristire l’autore e soprattutto uno dei cartelli, “in cui una graziosa studentessa scrive «Fare il lavapiatti NON è formazione»”. L’articolo si sofferma sulla biografia dell’autore, nato negli anni settanta, che a 11 o 12 anni aveva iniziato a lavorare nel negozio dello zio, come garzone, lava pentole, gelataio al banco. Guadagnando i primi spiccioli. Ovviamente si sarebbe trattato di “Un’esperienza bellissima”. Che, soprattutto, “insegna molto: organizzazione, resistenza alla fatica, necessità di adattamento, pragmatismo e pazienza”. Le ragioni della protesta, invece, non interessano affatto. Ci sono anche gli articoli falsi e disonesti secondo cui: “Il lavoro c’è ma i giovani non vogliono lavorare”. Per i giornali è una sorta di genere letterario a sé. Anni fa ci fu la denuncia dell’Unione panificatori romani, che non sarebbe riuscita a trovare panettieri nonostante la paga di duemila euro al mese. Ne parlò anche Gramellini nel suo Buongiorno. Peccato che si trattasse di una strategia promozionale utilizzata anche in altre regioni per lanciare corsi di settore. Anche in occasione dell’EXPO milanese sarebbe stato difficile trovare giovani disposti a lavorare. Ma a quali condizioni? Ancora pochi giorni fa, l’Edizione milanese di Repubblica del 26 ottobre 2017: “cerco baristi e panettieri ma non li trovo”, nessuno vuole “1400 euro per otto ore”. Pochi giorni dopo si scopre che il proprietario di una catena di panetterie milanesi aveva ricevuto 1200 CV ma semplicemente non li aveva letti.

Propongo alcuni stralci da due differenti interventi nel dibattito che si è aperto in queste settimane a proposito delle proteste studentesche sul tema dell’Alternanza scuola-lavoro. Perché aggiungono spunti utili al nostro ragionamento.

Sul numero del 14 ottobre 2017 di Linkiesta, Francesco Cancellato si esprime così: “Viva l’alternanza scuola-lavoro, contro chi pensa che la tuta blu sia un insulto. Ha coinvolto un milione e mezzo di studenti, sta facendo finalmente parlare il mondo della formazione e quello delle imprese, sta cambiando la concezione élitaria della cultura nel nostro Paese: ecco perché il progetto è da difendere con le unghie e coi denti”. E il 17 ottobre: “E ancora, quanto sia conservatrice la nostra mentalità nei confronti delle istituzioni scolastiche. E quanto scarsa la nostra comprensione di cosa siano le soft skills. E quanto sia elitaria e sbagliata la nostra concezione del mondo del lavoro. E quanto i genitori e le loro aspettative siano tra le cause principali delle difficoltà dei giovani a trovare un’occupazione. E proprio per tutto questo quanto sia fondamentale il progetto di alternanza scuola-lavoro per cambiare il paradigma interpretativo e di mentalità di una nazione intera”. “forse, grazie all’alternanza scuola-lavoro, i ragazzi si stanno affrancando dall’idea che ci sia un lavoro per chi studia e un lavoro per chi non studia”. “È un progetto che mira a cambiare, lentamente ma radicalmente, la mentalità e l’attitudine di un Paese nei confronti del lavoro, in una fase storica in cui il lavoro è minacciato, più che dalle nuove tecnologie, dalla nostra incapacità di adattarci a esse, di adeguare la nostra formazione al cambiamento, di reinventare le nostre abilità in funzione del contesto che cambia. Una sfida che non vinceremo mai, se non capiremo che è la scuola che deve prepararci a essa”. “una generazione che nel modo del lavoro ci sta entrando in questi ultimi anni, che è nata e cresciuta negli agi e nelle possibilità concesse dall’apice della ricchezza di questo Paese, che ha avuto opportunità formative impensabili solo venti, trent’anni prima – non solo la scuola: pensate a internet -, ma che si è trovata a investire tutto questo patrimonio in un Paese impoverito, senza prospettive” (www.linkiesta.it/it/article/2017/10/17/anche-i-giovani-nel-loro-piccolo-sincazzano-e-lalternanza-scuola-lavor/).

Matteo Pascoletti analizza gli articoli sul rapporto tra giovani e mercato del lavoro (www.valigiablu.it/lavoro-giovani-disoccupazione/), individuando tre elementi ricorrenti.

“1. La magnificazione della fatica come capacità a sé. Perché è una falsificazione? Perché anche uno schiavo impara un lavoro, delle competenze. Spero però che tra chi legge non vi sia chi esalta lo schiavo a esempio di lavoratore che si fa il mazzo e non piagnucola. Nel discorso sul lavoro, giocoforza, deve entrare in campo l’analisi di componenti – condizioni lavorative, salario – che riconoscono al lavoratore un concetto di per sé difficile da definire, ma imprescindibile per la realizzazione di una persona e centrale nel diritto al lavoro. La dignità. (…) Questa magnificazione la si vede anche nella più o meno esplicita contrapposizione tra lavoro fisico e intellettuale, come se fossero nemici o elementi in contrapposizione. Come se una persona che svolge un lavoro di tipo intellettuale al tempo stesso incarnasse una denigrazione del lavoro fisico. In modo più o meno sotteso, ai giovani si rimprovera di essere snob, solitamente laureati, che schifano lavori “umili” o fisici. È la stessa stereotipizzazione secondo cui, per esempio, fare l’insegnante non sarebbe un lavoro faticoso o logorante”.

“2. La narrazione mitica del datore di lavoro. Come in una parodia di fiaba, di fronte a un terribile antagonista (La Crisi Nera!), il datore di lavoro è colui che chiama l’eroe – il giovane – all’impresa: lavorare. Non solo: di solito gli fornisce anche un buon contratto e/o uno stipendio molto alto – veri e propri artefatti magici, di questi tempi. Ma l’eroe rifiuta l’impresa: diventa dunque egli stesso la causa dell’esistenza dell’antagonista, ne è l’immonda giustificazione. E si merita perciò La Crisi Nera come la più giusta delle nemesi, visto che mai accetterà l’impresa, par di capire”. (…)

“3. La trasformazione di problemi collettivi (diritto al lavoro) in problemi individuali (immaturità psicologica di chi non lavora stabilmente). Questo è forse il tratto più odioso e violento. Sì, violento: perché se nego dei fatti sociali, delle strutture pre-esistenti all’individuo, se nego o mistifico a livello elementare il quadro che emerge da annuali rapporti sul lavoro (fossero anche positivi), sto compiendo un’operazione ideologica ben precisa. Ossia dire al disoccupato: “Non trovi lavoro? È perché sei stronzo”. Il disoccupato è trattato come un contenuto socialmente inaccettabile, proprio perché concretizza il fatto che no, non va tutto bene madama la marchesa. Questi articoli dunque, esercitano di fatto una funzione repressiva, o coadiuvano un’azione repressiva. In questo schema, infatti, se manifesto perché non ho lavoro non sto esercitando un diritto: sto disturbando la quiete pubblica a causa della mia immaturità psicologica. Si respinge la possibilità di individuare un problema scaricandolo sulle spalle di chi per primo ne subisce le conseguenze negative. Il conflitto sociale diventa problema psichico del singolo, l’alienazione prodotta dal conflitto diventa una minaccia per l’ambiente, che nulla ha da spartire con essa”.

Cerchiamo di individuare la differenza sostanziale tra un luogo di lavoro e un’aula di scuola. Un posto di lavoro solo eccezionalmente può prevedere l’apprendimento dei soggetti che vi sono impiegati come esperienza strutturata. Questo avviene al momento dell’ingresso del nuovo lavoratore, dopo il periodo di formazione esterno che precede questa fase. In genere avviene per affiancamento, un lavoratore esperto che diviene modello e tutor per quello nuovo. Il modello tedesco del secondo canale è in linea di massima di questo tipo. Oppure la stessa azienda può prevedere momenti di formazione e riqualificazione del personale in cui a momenti teorici o in aula si affiancano esperienze in situazione. Per l’azienda si tratta in sostanza di un investimento direttamente funzionale al raggiungimento della propria missione: migliorare il rapporto tra input e output, rendere più efficienti i processi, ottimizzare i risultati, innovare il prodotto. Se l’azienda è sul mercato, sarà impegnata, soprattutto, ad aumentare i profitti attesi. Se l’azienda è pubblica, dovrebbe puntare a migliorare i servizi forniti in termini di qualità ed efficacia. Sicuramente non è tra questi fini quanto previsto dal secondo articolo del Decreto 77/2005 (vedi sopra). Che invece rientra a pieno titolo tra le finalità del sistema scolastico che, a differenza di un luogo di lavoro, è ottimizzato (o dovrebbe esserlo) per raggiungere risultati in termini di apprendimento e per valorizzare “le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali”. Attribuire al lavoro in sé una generica qualità formativa è, in questo contesto, assolutamente fuorviante per l’orientamento dei giovani, e sostanzialmente inutile a facilitarne l’ingresso nel lavoro, perché le radici dell’attuale crisi occupazionale sono altre, come vedremo, e solo secondariamente dipendono dal percorso di istruzione e formazione.

7. Dalle Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento alla “Buona scuola”

Nonostante l’impianto ideologico e gli obiettivi fossero ben chiari già nella Legge Moratti, i successivi cambi di governo impediscono l’attuazione dell’Alternanza scuola-lavoro. Anche la ministra Gelmini, che farà approvare in via definitiva dal Parlamento un insieme di leggi che attuano una profonda riorganizzazione del sistema, in particolare con la contrazione del monte ore dei curriculum di insegnamento, non riesce a vedere la sua attivazione. Saranno il ministro Profumo e il governo Monti a diramare le Direttive 4-5/2012 Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento, rispettivamente per gli Istituti Tecnici e per quelli Professionali, ma non per i Licei, che forniranno le indicazioni operative per l’attuazione della riforma “Gelmini” e quindi anche dell’istituto dell’Alternanza. Nei lunghi e particolareggiati documenti, troviamo una sintesi di quanto emerso nei diversi testi normativi dei precedenti dieci anni:

2.2.2 Alternanza scuola-lavoro

(…) l’alternanza scuola-lavoro si configura quale metodologia didattica innovativa del sistema dell’istruzione che consente agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, di realizzare i propri percorsi formativi alternando periodi di studio “in aula” e forme di apprendimento in contesti lavorativi. (…)

Con l’alternanza scuola-lavoro si riconosce un valore formativo equivalente ai percorsi realizzati in azienda e a quelli curricolari svolti nel contesto scolastico. Attraverso la metodologia dell’alternanza, infatti, si permettono l’acquisizione, lo sviluppo e l’applicazione di competenze specifiche previste dai profili educativi culturali e professionali dei diversi corsi di studio che la scuola ha adottato nel Piano dell’Offerta Formativa.

(…) Il mondo della Scuola e quello dell’azienda/impresa non sono più considerati come realtà separate bensì integrate tra loro (…) “Pensare” e “fare” come processi complementari, integrabili e non alternativi.

Il modello dell’alternanza scuola-lavoro intende non solo superare l’idea di disgiunzione tra momento formativo ed applicativo, ma si pone l’obiettivo più incisivo di accrescere la motivazione allo studio e di guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di apprendimento individuali, arricchendo la formazione scolastica con l’acquisizione di competenze maturate “sul campo”. Condizione che offre quel vantaggio competitivo (rispetto a quanti circoscrivono la propria formazione al solo contesto teorico) che costituisce, esso stesso, stimolo all’apprendimento e valore aggiunto alla formazione della persona”.

Qualche osservazione. Le prime riguardano l’uso del sostantivo “formazione” e dell’aggettivo “formativo”. Hanno perduto qualsiasi significato specifico e tecnico per diventare parole generiche e pass-partout. Tutto può rientrare in un “percorso formativo”: non c’è distinzione tra un’esperienza e l’altra, non c’è un sistema di valori, un criterio di qualità. Lo studio in aula e l’apprendimento in un contesto lavorativo sarebbero equivalenti, non viene detto in base a che cosa, ma questo è chiedere troppo a chi non sembra conoscere né l’esperienza scolastica, né quella lavorativa, tanto le parole hanno perduto significato. Che cosa significa che “attraverso la metodologia dell’alternanza (…) si permettono l’acquisizione, lo sviluppo e l’applicazione di competenze specifiche previsti dai profili educativi culturali e professionali dei diversi corsi di studio (…)”? In che modo una situazione di lavoro, in quanto tale, quindi non strutturata per produrre apprendimento, ma per altre finalità, può permettere tutto ciò? E non si tiene conto di quali siano concretamente le condizioni di lavoro del nostro paese, di quali siano i rapporti tra datore di lavoro e lavoratori, della bassa qualità della gran parte delle attività lavorative reali, delle condizioni di sfruttamento sempre più diffuse, di quanto sia difficile fare corrispondere le richieste delle scuole per un’alternanza di qualità, alla disponibilità del sistema delle aziende pubbliche e private, di quanto sia problematico mettere migliaia di studenti di fronte a esperienze che possono essere umilianti per chi le vive. Ovviamente sono possibili eccezioni positive, ma da quanto è possibile censire in questi primi due anni sono più le delusioni che i successi. Tornerò su questi temi.

Continuo con l’analisi del testo. Che cosa significano queste affermazioni: “Il mondo della Scuola e quello dell’azienda/impresa non sono più considerati come realtà separate bensì integrate tra loro (…) “Pensare” e “fare” come processi complementari, integrabili e non alternativi” (…) “superare l’idea di disgiunzione tra momento formativo ed applicativo”?

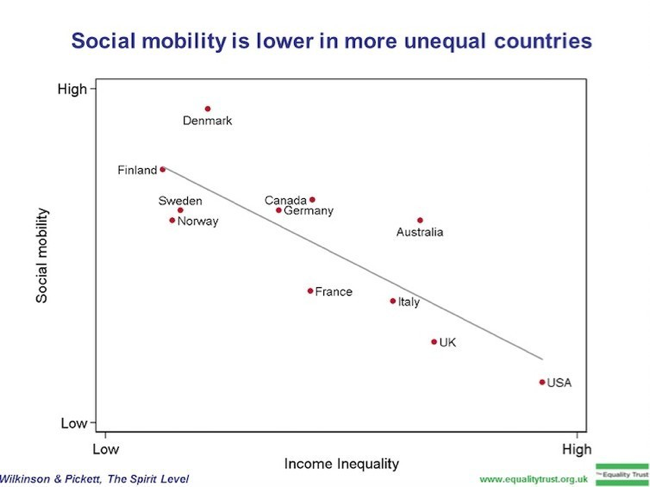

E’ evidente per chi scrive che i due mondi, quello della scuola e quello dell’azienda/impresa siano e debbano rimanere autonomi, perché differenti sono ruolo, funzionamento e finalità dei due sistemi. Né sarà qualche ora di alternanza a metterli in contatto. Le relazioni tra loro non possono che essere più complesse, avendo la scuola il compito di costruire, a partire da un proprio sistema di valori, personalità, cittadinanza, competenze pre-professionalizzanti e orientamento, l’altra di essere l’articolazione viva del sistema economico-sociale-culturale e amministrativo del Paese in un ambiente economico dominato dalle leggi di mercato. Solo una visione primitiva e reazionaria può pensare, in un paese avanzato come il nostro, di subordinare il sistema scolastico a quello produttivo. Una scelta del genere, inoltre, data la fase storica in cui si trova il nostro sistema economico che, a partire dai primi anni novanta, è sottoposto a un drammatico ridimensionamento all’interno della divisione internazionale della produzione e del commercio e subisce gli effetti di una decennale gravissima recessione, da cui solo da un paio di anni stiamo faticosamente uscendo, produrrebbe come effetto non secondario quello di una massiccia politica di descolarizzazione delle nuove generazioni, perché il sistema economico dimostra da tempo di non essere in grado di assorbire l’offerta di istruzione proveniente da Scuola e Università e già oggi la sovra-istruzione riguarda il 37% dei giovani occupati. In concreto vuole dire che quasi quattro giovani lavoratori su dieci hanno trovato un’occupazione che richiederebbe un titolo di studio inferiore a quello posseduto.

L’altro fraintendimento presente nel testo è questa idea della separazione tra “pensare” e “fare”, “tra momento formativo ed applicativo” che secondo l’estensore del documento caratterizzerebbe la nostra scuola e che l’alternanza dovrebbe sanare. In realtà esiste un problema di impostazione dei nostri percorsi di istruzione, ancora troppo umanistici e gentiliani, dove scienza e tecnica sono studiati troppo spesso in maniera dogmatica e nozionistica e non attraverso l’applicazione di un metodo sperimentale (e storico), dove gli “oggetti” della cultura umanistica (i testi letterari e filosofici, le opere artistiche…) spesso non sono presenti concretamente nella lezione, impostata secondo la tradizione culturale dello storicismo. Ma non sono questi i problemi colti dalle Linee guida. Non riusciamo a condividere (e a verificare nella realtà) l’idea che l’apprendimento si realizzerebbe attraverso un momento “teorico”, la scuola, rispetto a cui il “lavoro” rappresenterebbe il momento “applicativo”. Innanzitutto, l’apprendimento scolastico è su gran parte delle tematiche contemporaneamente l’uno e l’altro, si pensi all’educazione linguistica, ma anche a qualsiasi attività disciplinare dove teoria e applicazione sono costantemente intrecciati. Ovviamente l’applicazione avviene in un contesto “artificiale”, quello della classe e delle relazioni tra docente e discenti e tra discenti. Quanto studiato e applicato a scuola ha, in genere, una rilevanza e uno spessore differente da quanto richiesto concretamente in un’attività lavorativa. Anche in un Istituto professionale o tecnico solo porzioni limitate di quanto studiato/applicato nelle discipline di indirizzo può essere riversato direttamente nel lavoro. Né sarebbe possibile una rincorsa delle scuole di quanto servirebbe nei posti di lavoro in termini di conoscenza della tecnologia, della normativa, delle procedure organizzative e del funzionamento delle attrezzature e dei macchinari. E’ questo il ruolo che storicamente è stato affidato alla Formazione professionale. A meno che la visione sottesa ai ragionamenti di cui sopra sia quella di considerare inutile qualsiasi studio umanistico, critico, legato alla cittadinanza e alla libera formazione personale, quindi superflui o addirittura dannosi dal punto di vista economico-produttivo. Ma si tratterebbe di una ben misera visione. Che avrebbe, se vincente, una disastrosa ricaduta nella nostra vita sociale, già così spesso degradata e lontana dai più avanzati esempi dell’Europa centro-settentrionale.

C’è un’ultima considerazione da fare. Nel testo in questione c’è un attacco di principio alla funzione attribuita storicamente all’Istruzione. E’ nascosto in una frase apparentemente innocua: l’alternanza “si pone l’obiettivo più incisivo di accrescere la motivazione allo studio e di guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di apprendimento individuali”. Ma motivare allo studio, scoprire le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento, non dovrebbero essere tra le principali finalità dell’Istruzione? Le Linee guida affermano, neanche troppo tra le righe, che la scuola così come si sarebbe delineata finora non riesce a raggiungere alcuni tra i compiti più importanti, e ne decreta perciò il fallimento. Può un testo del Ministero dell’Istruzione (e dell’Università e della Ricerca) affidarsi a un giudizio così perentorio e distruttivo, anche se implicito?

Nel primo anno di introduzione delle attività di Alternanza, il MIUR, sotto la responsabilità del Direttore Generale Carmela Palumbo, ha pubblicato una Guida operativa per la scuola distribuita a livello nazionale. Dopo avere richiamato gli orientamenti europei e il quadro normativo nazionale, il documento si sofferma sul rapporto tra tirocinio (o stage) e Alternanza. “l’alternanza si articola in periodi di formazione in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro. Il periodo di apprendimento che lo studente trascorre in un contesto lavorativo può essere considerato a tutti gli effetti come un ‘tirocinio curriculare’ (…) Pertanto, benché sia corretto dire che il tirocinio non possa essere identificato con l’alternanza tout court, è altrettanto corretto affermare che il ‘tirocinio curriculare’ sia un momento dell’alternanza, ovvero la fase ‘pratica’ di un percorso di alternanza” (n. 3 pag. 12). Nel cap. 2 dedicato alle Finalità, il documento riprende i contenuti delle Linee guida quasi alla lettera. Nel cap. 3 Raccordo tra scuola, territorio e mondo del lavoro vengono fornite le indicazioni operative per definire i rapporti con gli altri soggetti del territorio, con una particolare attenzione alle convenzioni e ai protocolli di intesa: “La struttura ospitante è un luogo di apprendimento in cui lo studente sviluppa nuove competenze, consolida quelle apprese a scuola e acquisisce la cultura del lavoro attraverso l’esperienza” (p. 33). Il cap. 4 tratta di Progettazione didattica delle attività di alternanza scuola lavoro, quella che interessa di più scuola e insegnanti. Vi troviamo una formulazione ambigua circa i Tempi e metodi di progettazione, che vorrei segnalare: “Sulla base del progetto, messo a punto dalla scuola in collaborazione con i soggetti ospitanti, l’inserimento degli studenti nei contesti operativi può essere organizzato, tutto o in parte, nell’ambito dell’orario annuale dei piani di studio oppure nei periodi di sospensione delle attività didattiche come sviluppo di attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti nel progetto educativo personalizzato” (p. 51). Rimane il dubbio: ma le attività di tirocinio sono “curricolari” o no, vanno sottratte all’orario annuale o, essendo extracurricolari, sono ore aggiuntive? In questo caso, possono essere imposte come obbligatorie o no? Il cap. 6 su Requisiti delle strutture ospitanti, lascia alle singole scuole il “puntuale accertamento” del possesso di “capacità strutturali”, “capacità tecnologiche”, “capacità organizzative” dei soggetti ospitanti. Ricordo che nel caso dei percorsi di apprendistato in Germania, le strutture ospitanti debbano essere certificate da un soggetto terzo. Quali strumenti avrebbe un singolo istituto scolastico per compiere queste verifiche? Il cap. 10 Attività di alternanza con riferimento alla normativa sull’apprendistato, sottolinea le differenze tra l’alternanza e l’apprendistato e introduce un’ulteriore ambiguità circa la definizione di Alternanza, se si tratti cioè di un istituto nuovo da inserire nella programmazione curriculare oppure di una “metodologia didattica”, come viene asserito nel testo: “l’alternanza scuola lavoro è una metodologia didattica: si svolge sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa; il giovane che sviluppa l’esperienza rimane giuridicamente uno studente; l’inserimento in azienda non costituisce un rapporto lavorativo; le competenze apprese nei contesti operativi integrano quelle scolastiche al fine di realizzare il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi. L’apprendistato, invece, si caratterizza per essere ‘un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani’ (n. 29 cfr D. Lgs 81/2015, art. 41 e segg.)” (pag. 86). Nel cap. 13 Valutazione delle attività di alternanza scuola lavoro in sede di scrutinio ritorna nuovamente questa ambiguità tra l’alternanza come “metodologia” (a pag. 108) e come “attività” (p. 109) di cui bisogna certificare la frequenza. Sempre in tema di valutazione, ritorna invece la questione se le attività di alternanza siano curricolari oppure extracurricolari: a. nell’ipotesi in cui i periodi di alternanza si svolgano durante l’attività didattica, la presenza dell’allievo registrata nei suddetti percorsi va computata ai fini del raggiungimento del limite massimo di frequenza, pari ad almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, oltre che ai fini del raggiungimento del monte ore previsto dal progetto di alternanza; b. qualora, invece, i periodi di alternanza si svolgano, del tutto o in parte, durante la sospensione delle attività didattiche (ad esempio nei mesi estivi), fermo restando l’obbligo di rispetto del limite minimo di frequenza delle lezioni, la presenza dell’allievo registrata durante le attività presso la struttura ospitante concorre alla validità del solo percorso di alternanza che richiede, come sopra specificato, la frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto”. (p. 110).

8. L’esclusione dei giovani da un lavoro sano e dignitoso

Tratterò questo argomento solo per cenni, non rientrando una trattazione analitica nell’economia di questo scritto. I dati sulla disoccupazione giovanili sono noti. Quali sono le cause? Esse non vanno cercate nella situazione delle scuole e nella preparazione degli studenti, anche se qualcosa su questi argomenti si potrebbe fare, ma non sarà l’Alternanza la soluzione principale. Vi sono ragioni di lungo periodo che determinano la specificità del nostro mercato del lavoro, e altre più congiunturali.

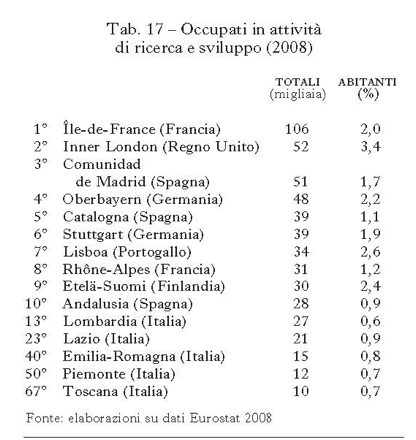

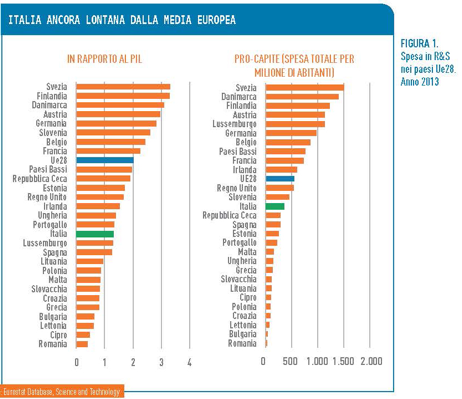

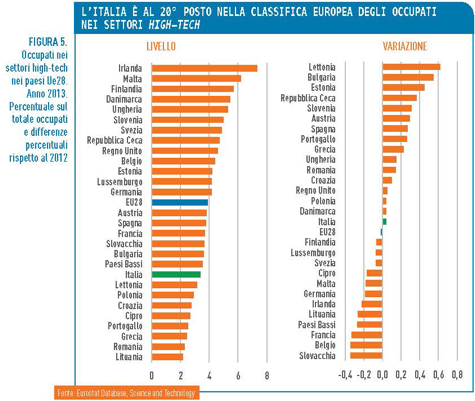

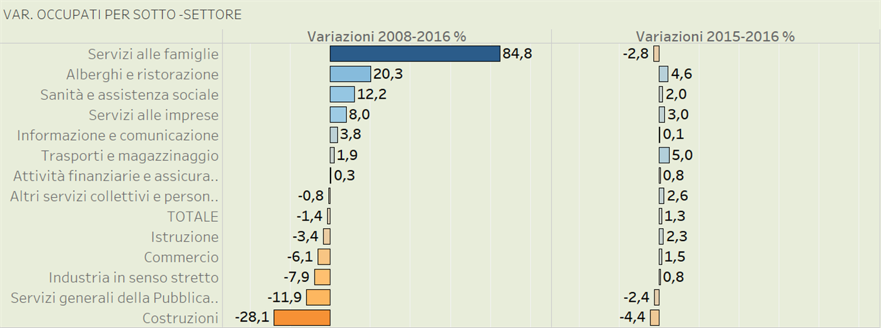

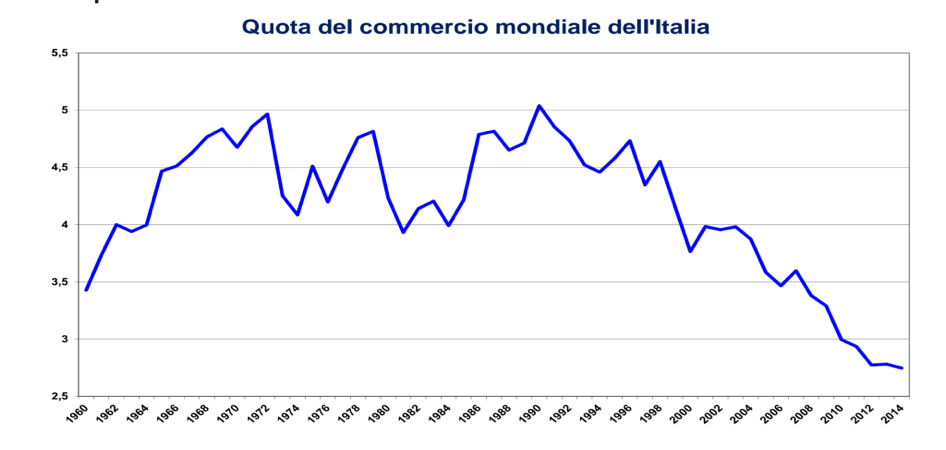

La prima e più importante, è il ridimensionamento che, dai primi anni novanta, ha subito il nostro sistema economico all’interno della divisione internazionale del lavoro. L’Italia mantiene ancora oggi un’importante posizione nella produzione di beni all’interno dell’Unione Europea, collocandosi al secondo posto dopo la Germania. Tuttavia, dopo l’adesione al Trattato di Maastricht, nel 1992, il paese ha perso quote di mercato a favore di altri paesi considerati un tempo “in via di sviluppo”. La specializzazione internazionale dell’Italia in settori a tecnologia matura, ha fatto sì che il suo peso nel commercio internazionale finisse per dimezzarsi a favore dei nuovi arrivati. Inoltre abbiamo perso l’occasione di entrare nell’ultima rivoluzione tecnologica delle TIC, dove abbiamo un ruolo secondario e comunque subordinato, nonostante la presenza di importanti aziende nazionali ancora attive fino ai primi anni novanta in questi settori. La ridotta spesa in Ricerca e Sviluppo e la mancanza di grandi imprese (sopra i 500 addetti) necessarie per implementare e finanziare queste attività, hanno prodotto un progressivo ridimensionamento della nostra economia. Anche se l’affermazione può apparire contro-intuitiva, il calo del costo del lavoro che inizia a metà degli anni novanta, facilitato dalle leggi approvate dal Parlamento, calo che continua ancora oggi grazie alle scelte di politica economica e aziendale che indeboliscono il ruolo del lavoro umano, invece di rilanciare la crescita economica, ha ritardato lo sviluppo di investimenti tecnologici, perché le imprese hanno preferito assumere personale a costi decrescenti, piuttosto che innovare processi e prodotti per mantenere i margini di profitto, e ha ridotto la crescita della produttività del sistema. Infatti, tra il 1995 e il 2008, la produttività media del lavoro è cresciuta solo del 2,4% all’anno, contro il 12,9% della Germania e il 13,7% della Francia, riducendosi però le ore lavorate pro capite del 2,7%. Tra il 2008 e il 2014 la produttività media cala del 4,4%, contro un -0,3% della Germania e un +1,6% della Francia, ancora per un calo delle ore lavorate pro capite, -4,9% (Elaborazione Giunta-Rossi, Che cosa sa fare l’Italia. La nostra economia dopo la grande crisi, Laterza 2017, su dati Eurostat).

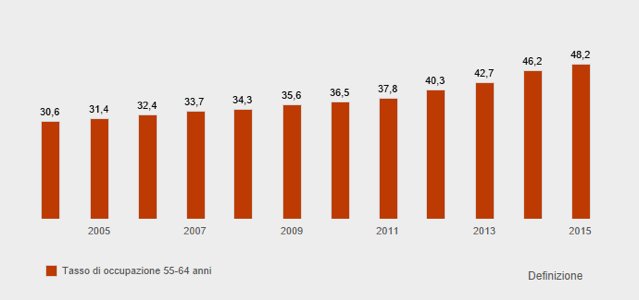

A questa causa di lungo periodo se ne sono aggiunte altre due di tipo congiunturale. Innanzitutto la recessione economica iniziata nel 2008 in Italia e continuata fino al 2014, che ha visto una contrazione netta degli occupati, soprattutto dei giovani, più legati a contratti temporanei e più deboli rispetto alla controparte. Le statistiche evidenziano un’altra correlazione: le leggi di riforma del sistema pensionistico hanno aumentato in maniera considerevole la quota di occupazione tra gli ultra cinquantenni, mentre si è ridotta in proporzione quella giovanile.

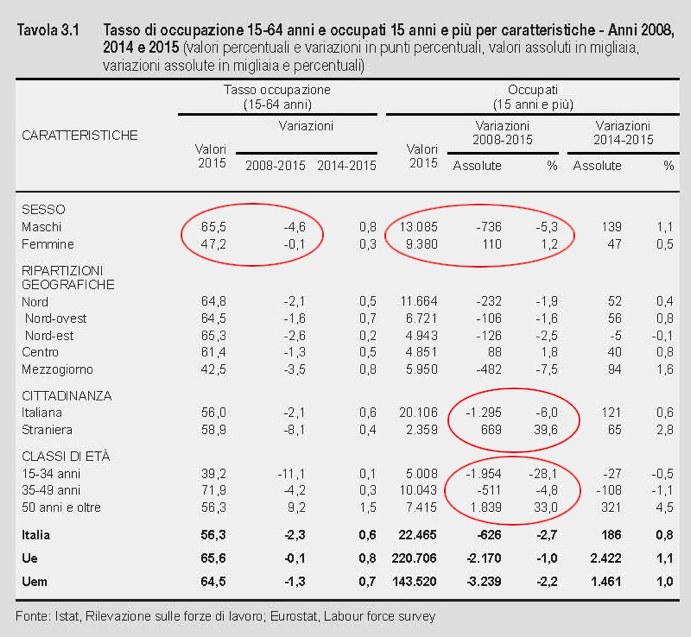

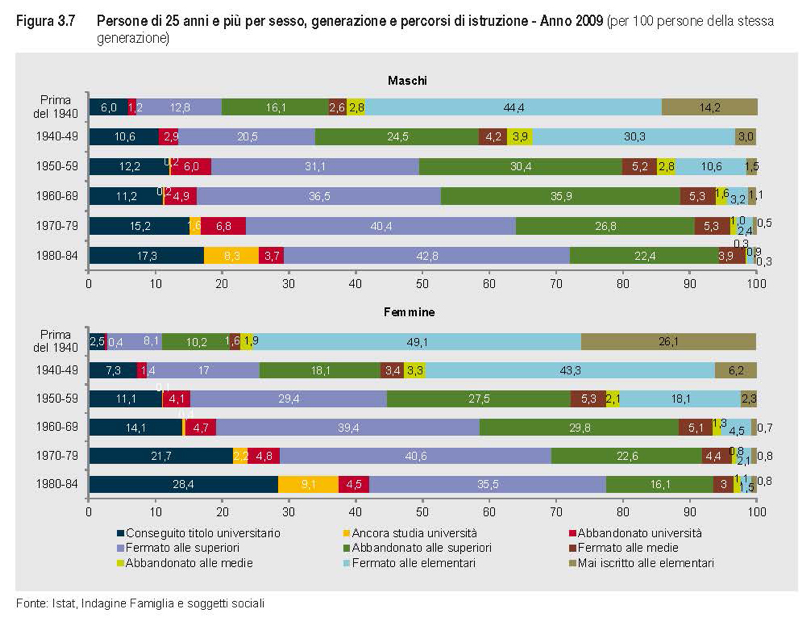

Il Rapporto annuale 2016 dell’ISTAT dedica il cap. 3 a: “Le dinamiche del lavoro: una lettura per generazione”, da cui scegliamo alcune tabelle statistiche che confermano quanto stiamo dicendo. Abbiamo evidenziato con un cerchio i dati che più interessano il nostro ragionamento.

Nella Tavola 3.1 sono evidenziati gli effetti dell’ultima recessione sul tasso di occupazione. Tra il 2008 e il 2015 vi è stato un calo netto del 4,6% dei maschi e una sostanziale stabilità per le femmine (-0,1%). In numeri assoluti si tratta di una riduzione di 736.000 unità per i primi e di una crescita di 110.000 lavoratori per le donne. Vi è stata una sostituzione di lavoro tra i cittadini italiani e quelli stranieri: infatti i primi diminuiscono di 1.295.000 unità, mentre i secondi crescono di 669.000 unità. Particolarmente evidenti, e certamente non casuali, sono i dati relativi alle variazioni degli occupati per classi d’età: mentre gli occupati tra i 14 e i 34 anni scendono di 1.954.000 unità, quelli con 50 anni e oltre aumentano di 1.839.000. Una corrispondenza straordinaria tra i due fenomeni che molti osservatori autorevoli si affannano invece a smentire.

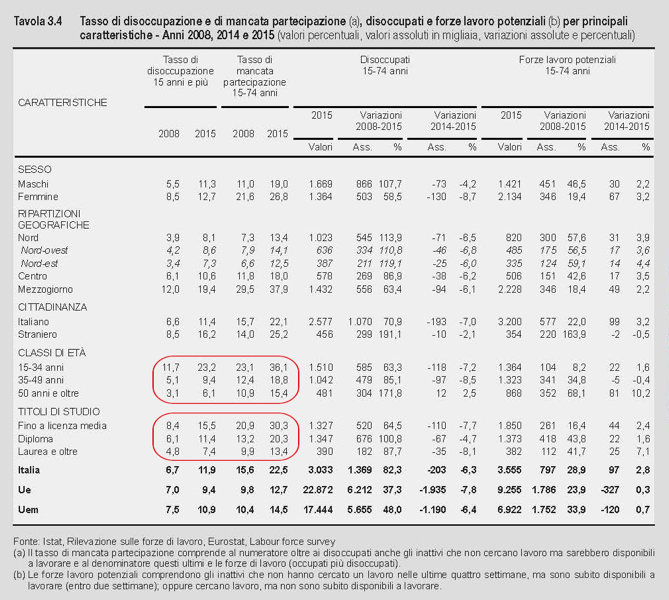

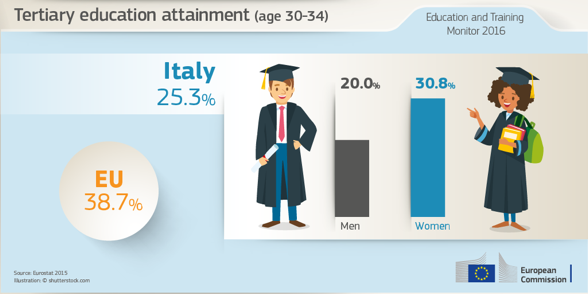

Nella Tavola 3.4 troviamo i dati sulla disoccupazione con la ripartizione per classi di età e titolo di studio. La disoccupazione è cresciuta tra il 2008 e il 2015 per tutte le classi di età, ma è particolarmente elevata tra i giovani (classe 15-34 anni), dove raggiunge alla fine della recessione il 23,1%, contro il 9,4% (35-49 anni) e l’8,1% (50 anni ed oltre) delle classi successive. Questi dati smentiscono le tesi che attribuiscono alla scuola la principale responsabilità della mancata occupazione dei giovani. Il tasso di disoccupazione è molto più alto nei giovani, che hanno minori protezioni normative e contrattuali, soprattutto a causa della precarizzazione del rapporto di lavoro avviata a partire dagli anni novanta, per cui le loro possibilità di occupazione sono collegate strettamente al ciclo economico, in maniera anche maggiore che per le altre classi d’età della popolazione. Se si osserva il dato complessivo relativo alla mancata partecipazione (disoccupati + inattivi che non cercano lavoro ma sarebbero disponibili a lavorare) si arriva per i giovani a un drammatico 36,1%. I dati successivi confermano che le possibilità occupazionali crescono man mano che sale il livello di istruzione: per chi giunge al massimo alla licenza media, nel 2015 la disoccupazione è del 15,5%, questa scende all’ 11,4% per chi è in possesso di diploma, al 7,4% per i laureati; se si considera invece il tasso di mancata partecipazione, le cifre aumentano in maniera considerevole, passando rispettivamente al 30,3% fino alla licenza media, al 20,3% col diploma e al 13,4% con la laurea.

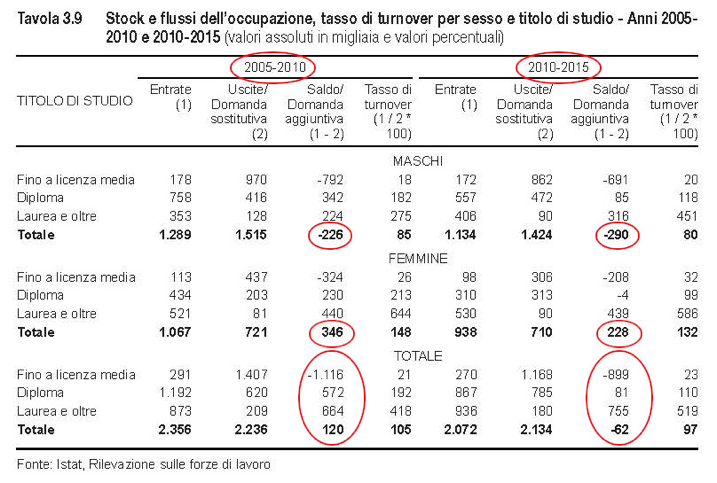

Dalla Tavola 3.9 emerge invece la progressiva sostituzione di lavoratori con un basso livello di istruzione. Nel periodo 2005-2015, escono, infatti, 2.015.000 soggetti con livello fino alla licenza media, soprattutto per pensionamento, sostituiti da personale diplomato, più 653.000, o laureato, più 1.419.000.

Le tabelle che seguono propongono alcune serie storiche e sono tratte da Noi Italia 2017–Istruzione e lavoro pubblicati dall’Istat.

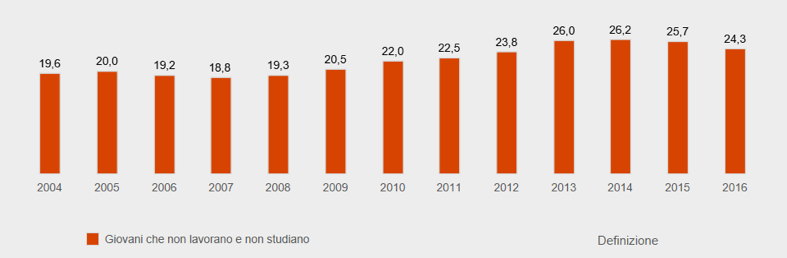

Giovani che non lavorano e non studiano (NEET=“not engaged in education, employment or training”) 15-29 anni.

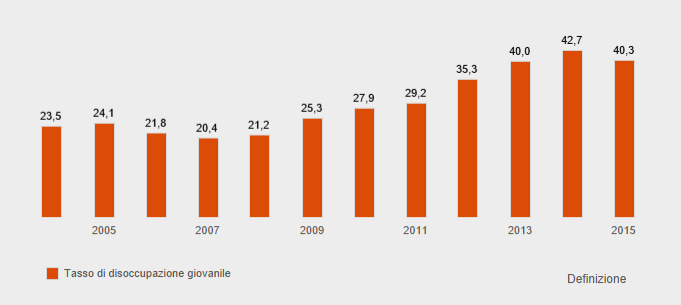

Il tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) raddoppia negli anni della recessione, passando dal 20,4% del 2007, ultimo anno di crescita, al 42,7% del 2014, anno in cui inizia la ripresa. Si noti che rispetto ai dati analizzati più sopra non vengono considerati i giovani tra i 25 e i 34 anni, per cui è possibile apprezzare la maggiore gravità del fenomeno in questo gruppo a cavallo tra adolescenza e prima giovinezza.

L’altro fenomeno correlato alla crescita della disoccupazione giovanile è la politica pensionistica attuata dai governi a partire dagli anni novanta, prima con la riforma Dini poi, in maniera più sensibile, con la riforma Fornero, introdotta il 18 luglio 2012. Il tasso di occupazione nella popolazione 55-64 anni è passato progressivamente dal 30,6% del 2004 al 50,3% del 2016. Vista l’incredibile dimensione della crescita, questo processo ha impedito, in una situazione di riduzione della base economica, il ricambio generazionale, lasciando fuori dal sistema produttivo una buona parte dei giovani. Per capire la gravità di quanto accaduto, è però necessario combinare i dati della disoccupazione giovanile, calcolata sui soggetti che si presentano a cercare lavoro secondo quanto stabilito nei criteri dell’ISTAT, con i dati sui cosiddetti NEET, ovvero quei giovani che non studiano e non cercano lavoro, passati dal 18,8% del 2007 al 26,2% del 2014.

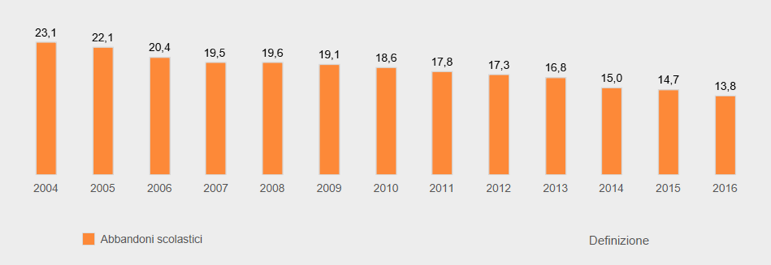

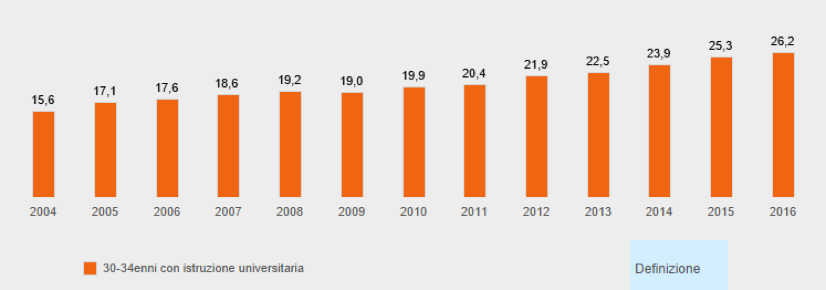

Unico dato parzialmente positivo in questa grande trasformazione che ha caratterizzato la condizione giovanile nell’ultimo quindicennio è dato dal continuo calo della dispersione scolastica: gli abbandoni sono passati dal 23,1% del 2004 al 13,8% del 2016.

9. Manca una politica economica e sociale complessiva per rilanciare lo sviluppo del nostro Paese

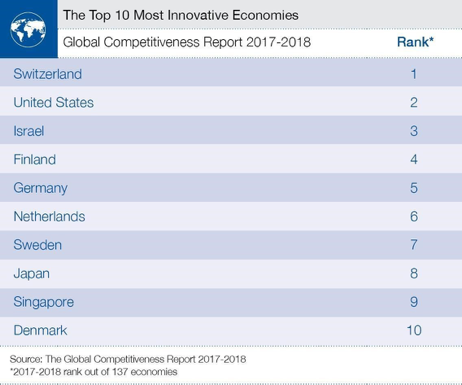

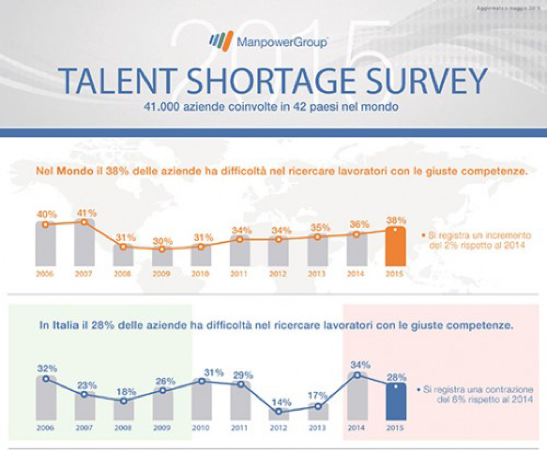

Nella ricerca The Global Human Capital Report, realizzata nel 2017 dal World Economic Forum, risalta l’incapacità del sistema economico italiano nel valorizzare il cosiddetto “capitale umano”, sia quello rappresentato dalla popolazione adulta, siamo 107esimi su 130 paesi, sia per il Tasso di partecipazione della forza giovanile, dove siamo tra gli ultimi: 123 su 130! Dalla ricerca emerge con chiarezza che i problemi non riguardano tanto le competenze dei giovani e il sistema formativo, ma la qualità e quantità dell’offerta di lavoro. Il Rapporto, disponibile in rete, fornisce nella prima parte un confronto sintetico delle realtà di 130 paesi sui quattro temi indicati nella tabella seguente. Seguono schede sintetiche dedicate a ciascuno dei paesi presi in considerazione.

Nel confronto con gli altri Paesi, l’Italia si trova in una posizione intermedia per quanto riguarda i risultati dell’investimento in Istruzione: complessivamente al 41° posto, ma con alcuni punteggi migliori, ad esempio nel tasso di conseguimento di un’istruzione secondaria nel gruppo d’età 15-24 anni siamo al 15° posto; peggio siamo messi per l’educazione terziaria, tra il 60° e il 63° posto, secondo le classi d’età. La situazione più drammatica si trova nell’utilizzo del capitale umano all’interno del sistema economico. Si ricordi che l’Italia è caratterizzata da un tasso di occupazione della popolazione più basso rispetto a quello dei paesi sviluppati, in particolare questo fenomeno degli inoccupati è concentrato nelle regioni meridionali, tra le donne e, più recentemente, tra i giovani. Per quanto riguarda la popolazione adulta siamo al 107° posto, quindi in fondo alla classifica; ma per quanto riguarda la quota di partecipazione al lavoro dei giovani 15-24 anni scendiamo addirittura al 123° posto su 130! Ricordo che nell’indagine sono analizzati paesi dell’America latina, dell’Europa balcanica e dell’Asia Sud-orientale. Il terzo tema trattato nella ricerca è quello del rapporto tra Istruzione e sviluppo di competenze nella forza lavoro. Nel complesso l’Italia si piazza bene, al 28° posto. Risaltano i risultati positivi della scuola primaria (16^/130), della scuola secondaria di primo grado (18^), ma non per le differenze di genere (91^), delle scuole secondarie di indirizzo (18^), della diversità delle competenze dei laureati (15^); negativi invece i giudizi sul livello di formazione del personale (110^), a metà della classifica la posizione sulla qualità complessiva del sistema di istruzione (58^). Gli elementi più positivi della ricerca si concentrano sull’ultimo argomento trattato: la ricchezza e la differenziazione delle competenze specializzate nella forza lavoro, l’Italia si colloca al 23° posto della classifica, in particolare grazie alla complessità del sistema economico ricco di una grande varietà di eccellenze e di specializzazioni professionali (15^).